Epopea e sommaria guida gastronomica di un lombardo alla scoperta della Città Eterna

Di Domenico Raimondo

Sono “caciaroni” e ovunque vanno parlano quell’ibrido tra italiano e romanesco, pur non perdendo occasione per ricordare di venire dalla capitale del Paese di cui, però, si rifiutano di parlare la lingua.

Da lombardo, il sentimento campanilistico che impazza quando sento parlare di Roma mi dava aspettative basse riguardo il mio imminente primo viaggio nella Città Eterna. Ma sapevo che c’era un modo per risolvere ogni disputa con le buone durante il mio soggiorno: la capitale poteva conquistarsi la mia simpatia prendendomi per la gola, e provare che, sì, bisogna per forza spostarsi da Milano per assaggiare la vera e squisita cucina romana. Così prendo il treno guidato da sentimenti contrastanti: astio e scetticismo misti a fame e curiosità.

Con in mente carbonare e maritozzi vari, esco dalla stazione di Termini per ritrovarmi in un mare di schiamazzi, motorini, file di negozi chiusi e insegne malmesse. Ad accogliermi non è il profumo della pizza in teglia ma quello di curry e urina. Oddio, penso, ho sbagliato treno e sono finito a Bangkok. Cammino per qualche minuto verso il B&B, e ci arrivo trovandomi davanti un palazzo da film post-apocalittico, pensando che, quindi, l’alloggio romano della protagonista di Mangia, Prega, Ama non fosse così esasperato (sì, ho visto quel film e non ne vado fiero).

Suono il citofono e apro il portone. Ad accogliermi c’è una schiera di bidoni dell’immondizia, disposti lungo le pareti dell’atrio come soldati in un corteo regale. Al quarto piano, però, l’albergo è accogliente nel suo arredamento pseudo-romano antico.

Si presenta il proprietario, una versione in scala di Giovanni Battista con la voce squillante. Superati i convenevoli prende una cartina della città e la dispone sul bancone, iniziando a indicarmi una sfilza di luoghi da visitare che avrei dimenticato di lì a pochi secondi, e questo per diversi minuti prima anche solo di menzionare Piazza San Pietro.

Aggredito dalla fame esco dall’alloggio e passeggio in cerca di un ristorante. Giro l’angolo e trovo una trattoria dall’aspetto un po’ turistico – e dentro ci sono solo stranieri – ma decido di arrischiarmi attratto dal profumo di forno a legna. L’arredamento è quasi caricaturale nella sua anonimia, con mattoni finti e foto del Colosseo fatte non dopo il 1980. Accecato dall’appetito ordino un’amatriciana e una cacio e pepe. Il locale è vuoto ma il servizio è lentissimo (ma ho la nota pazienza milanese dalla mia). La cacio e pepe è scialba, ma la dimentico subito assaggiando i bucatini all’amatriciana in tutta la loro ricchezza. Cottura al dente, salsa corposa e impreziosita dal pepe e il guanciale. Va bene, Roma, ti sei guadagnata un punto.

Per digerire faccio un giro alla ricerca di un maritozzo. Da qualche parte vicino all’Altare della Patria trovo un bar e ne ordino uno: panna e impasto sono così insapore che danno la nausea. Il proprietario dell’albergo mi aveva parlato di Regoli, una pasticceria storica in via dello Statuto. Lì sì che il maritozzo è buono, dice. Sono costretto a credergli sulla parola: una volta arrivato trovo fuori una fila da farmi passare la fame (ce ne vuole). Ironicamente dall’altro lato della strada c’è la pasticceria D’Amore che di coda non ne ha neanche l’ombra, e ancor più ironicamente i maritozzi sono celestiali. Meglio di quelli di Regoli? Forse non lo saprò mai, ma il rapporto qualità/fila me li fa preferire.

Continua il mio girovagare in questo ambiente che mi è sempre meno ostile, anche se a intermittenza. Fuori dal Colosseo acchiappini che sembrano abusivi mi propongono il biglietto di ingresso a una cifra spropositata. Il quartiere di Trastevere è un misto tra Brera e i navigli di Milano, ma molto più caratteristico con le sue viuzze e osterie. La sera sulla via del Circo Massimo bisogna camminare con la torcia del telefono – ed è dietro al Colosseo – ma è qui che si trova il Garum, museo di storia della cucina italiana. La sua apertura è relativamente recente, e forse per questo la disposizione di utensili e ricettari d’epoca è un po’ confusionaria, ma la piccola libreria ha diversi volumi interessanti e acquistabili, così come ogni oggetto in esposizione. Tenendomi in forze con carbonare, supplì e caffè (tutti buoni, devo dire), arrivo a Castel Sant’Angelo e poi a piazza San Pietro, il fulcro del mio non proprio personalissimo confronto tra la Capitale e Roma. Tutto bello: i musei, i dipinti, la basilica; ma il Duomo di Milano…

Il proprietario dell’albergo mi aveva parlato dei ristoranti tipici ma un po’ cari del quartiere ebraico. Ci mancava questa: oltre ai romani pure i ristoranti pretenziosi che si spacciano per tradizionali.

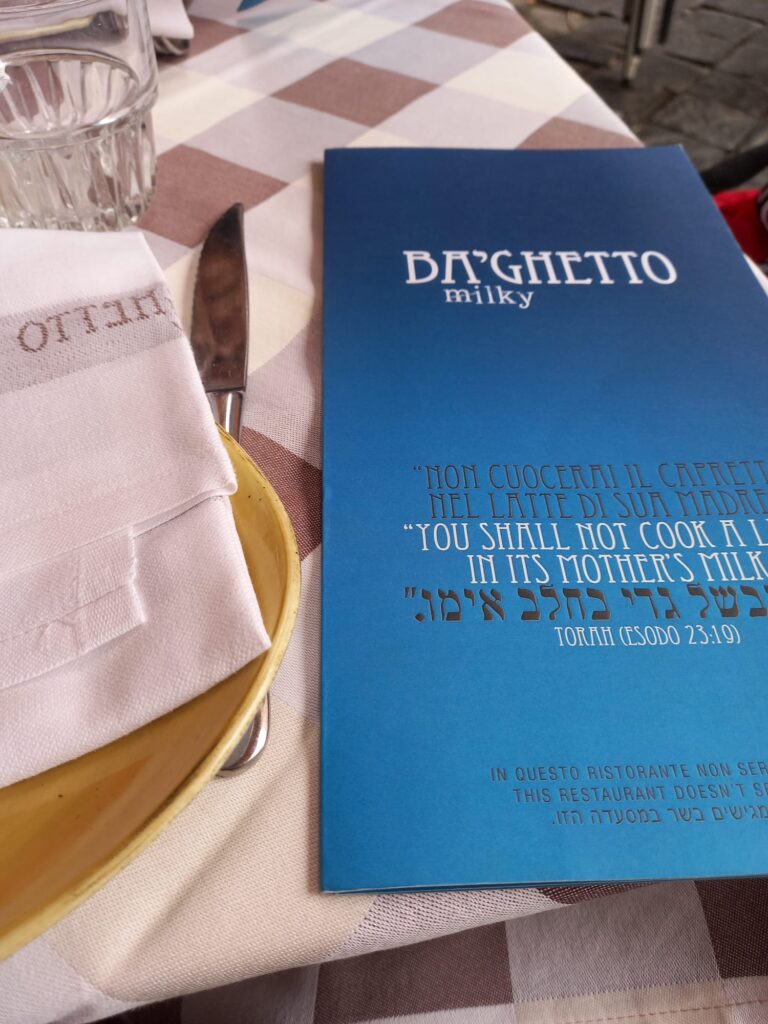

Anche qui devo ricredermi: le vie del quartiere dipingono uno scorcio di storia della comunità ebraica a Roma, tra ristoranti kosher, scuole e placche sui muri in ebraico. Mi siedo al Ba’ghetto Milky, uno dei molti ristoranti con posti all’aperto, dove vengo accolto da un passaggio della Torah scritto sul menù: “Non cuocerai il capretto nel latte di sua madre”.

Ordino filetto di baccalà fritto, carciofo alla giudia e una carbonara di mare. Il baccalà è bello unto e saporito. Il carciofo è sublime – molto meglio di quello bruciacchiato servitomi altrove –, appena croccante e con l’interno morbido e fragrante. Non male anche la carbonara, col salmone al posto del guanciale.

Se la fila davanti a Regoli mi sembrava lunga, è perché non avevo ancora visto quella del Pizzarium. La pizzeria di Gabriele Bonci, poco distante da Piazza San Pietro, è un monumento al pari di tutta l’architettura storica della città; l’identità stessa di quest’ultima passa – anche – da qui. Ma ho potuto appurarlo solo dopo una coda di un’ora, che però avrei fatto a qualsiasi costo, anche solo per poter polemizzare nel caso la pizza non fosse stata buona. Che poi neanche di coda si può parlare, ma di decine e decine di persone accalcate all’ingresso e davanti al bancone del piccolo negozio, da non capire quale sia l’entrata e l’uscita. Ne è valsa la pena? Ordino tutto ciò che riesco dopo un dibattito tra stomaco e portafoglio: supplì di riso e di pasta alla carbonara; pizza in teglia al salame piccante; salsiccia e friarielli; prosciutto-ricotta-cipolla; porchetta. E al primo morso dimentico la fila, dimentico risotti e pizzoccheri e dimentico ogni sofferenza del mondo mentre le campane di San Pietro risuonano celestiali al ritmo dei croc croc del mio masticare che mi sembrano i più bei versi di poesia mai scritti. Croccante fuori e morbido dentro, l’impasto detta i canoni della pizza alla romana, e col suo mix di farine è così complesso e delicato che lo mangerei anche senza farcitura. Ma anche quest’ultima fa la sua parte, e sembra cesellata in ogni grammo e ingrediente per accompagnare l’impasto e offrire al palato la miglior combinazione immaginabile.

Inizio a pensare che sia questa la chiave di lettura con cui posso finalmente apprezzare a pieno la città: attesa e diffidenza che si annullano di fronte alla bellezza e alla bontà che Roma ha da offrire.

La conferma della mia teoria arriva l’ultima sera.

Allo storico ristorante Trattoria Vecchia Roma, non lontano dalla stazione Termini, trovo tutto occupato. Così inizio a camminare in cerca di un’alternativa per cenare. Ed eccolo lì: il posto che sembra una foto fatta dall’intelligenza artificiale sulla richiesta di ricreare la più classica delle osterie italiane. Presente, no? Pareti giallognole e tovaglie a quadri rossi e bianchi. Menù lunghissimi con le pagine plastificate e la copertina in finta pelle. La bottigliera dei vini e degli amari. Alle pareti quadri generici di fiori e foto di vedute della città (e spesso di Totò che mangia gli spaghetti). Insomma, quei posti che accomunano l’intero stivale, che riportano alla memoria infinite cene fuori in famiglia (i calici bassi e tozzi, grandi per il vino e piccoli per acqua e bibite). Avrete sicuramente identificato il tipo di posto, e magari vi starete chiedendo il perché del mio entusiasmo. Be’, forse è stato un po’ inconscio, e il discorso che sto per fare sembra uscito dalla bocca di qualcuno con almeno vent’anni in più di me. Eppure la semplicità icastica e diretta di ristoranti simili pare sia ormai una rarità, con le città grandi e piccole piene di ristoranti pseudo-raffinati che si sforzano tanto di condividere la loro “visione”. Tantissimi altri provano a ricreare l’atmosfera appena descritta, ma puntualmente il risultato è su uno spettro che va dal kitsch al pretenzioso; per non parlare dei prezzi gonfiati di certe “osterie” o “trattorie”.

Così entro all’Hostaria I Buoni Amici. Gnocchi fritti e salumi, spaghetti cacio e pepe, vino, amaro, caffè e personale amichevole e gioviale con cui si chiacchiera più che volentieri. I primi costano dai 7 agli 8 euro, e sulla parete accanto al mio tavolo c’è un ritaglio di giornale incorniciato. È un articolo scritto in inglese, in cui l’autrice parla del suo tour gastronomico romano e conclude decantando l’atmosfera, il cibo e i prezzi proprio di quel ristorante. Lo leggo e penso “Sai che c’è, collega sconosciuta di chissà quale parte del mondo, c’hai proprio ragione”.

A fine pasto ordino il caffè e mi portano una bustina di zucchero con sopra la scritta “Cosa sarebbe il dolce senza l’amaro?”

Ecco la sintesi perfetta del mio soggiorno. Adesso anche io e Roma siamo Buoni Amici.